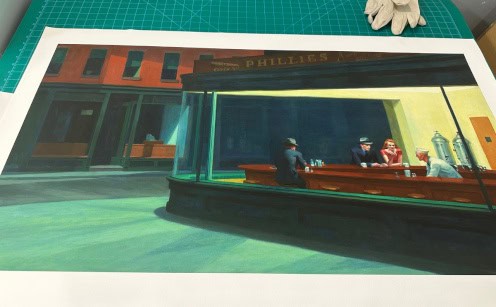

Modern Art Prints @ Poppins' shop

Find your favorite art. Everything is printed with top-notch products and equipment

Fantastic prints quality and fair prices

Our print lab doubles as an artists' studio, as our real job is making oil paintings. Since I realized that printing art on high-quality medium is one of the industry future, we oriented part of our activity to printing.

When you spent two decades reproducing artworks with oil paint, working countless hours on each artwork, it is greatly satisfying to be able to print a reproduction within minutes, with all the right colors, on a top-shelf cotton canvas. The result is amazing.

AMAZING!

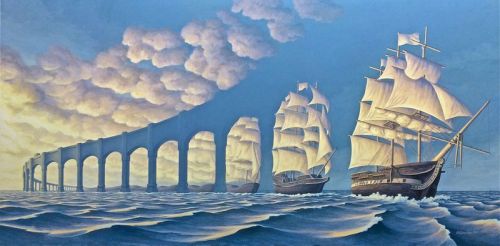

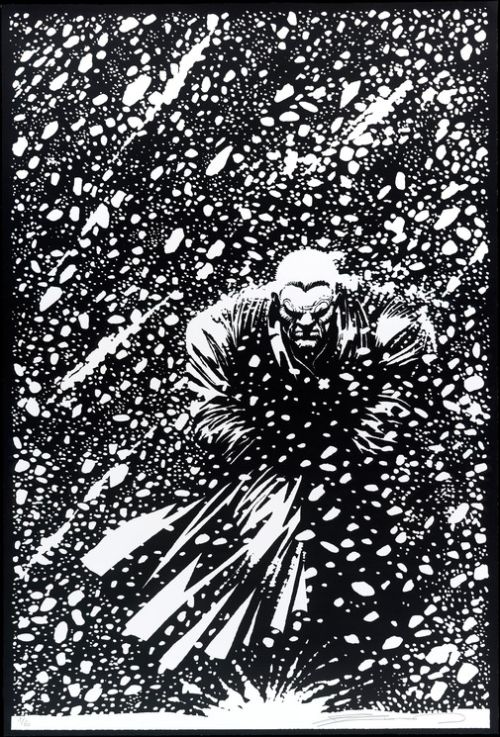

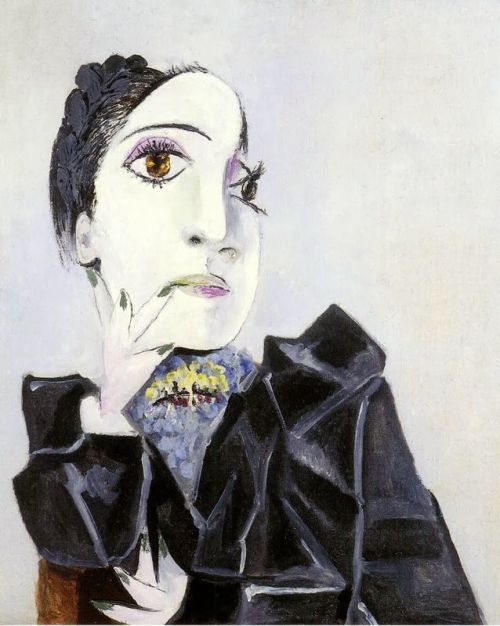

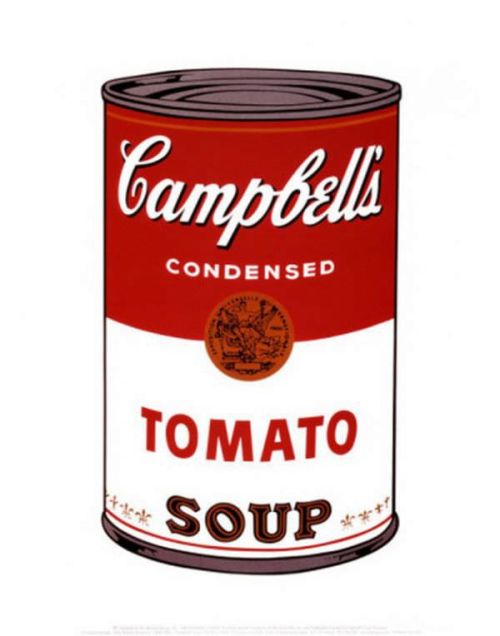

Surf our collections

- By theme

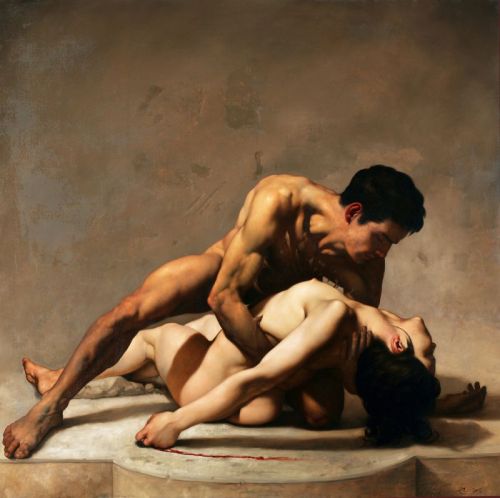

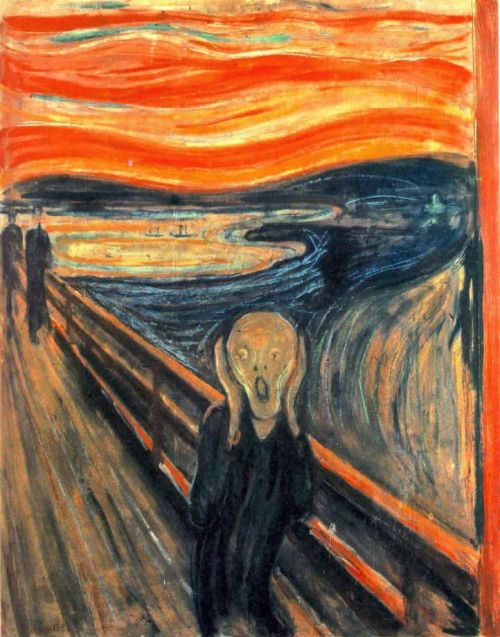

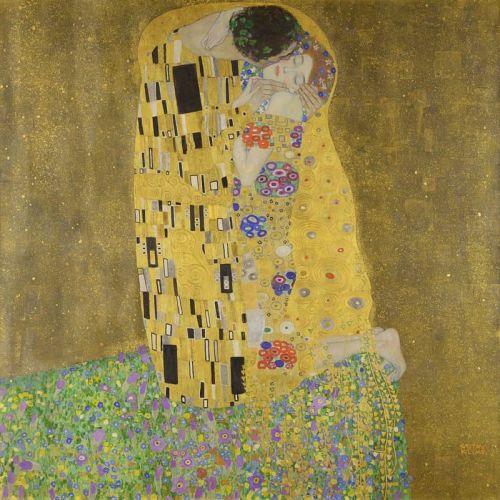

- Classic Art

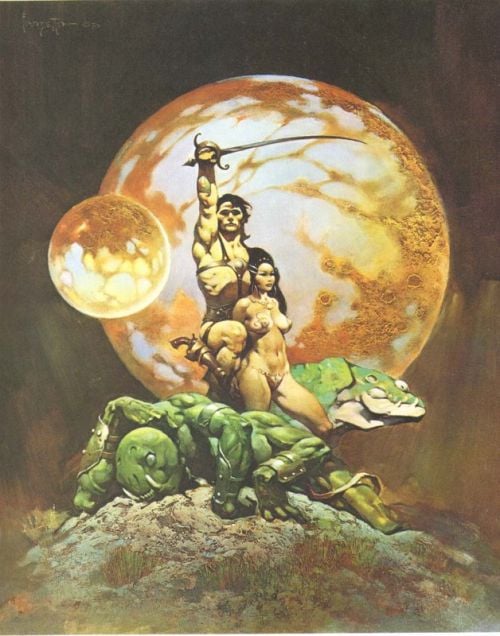

- Comics

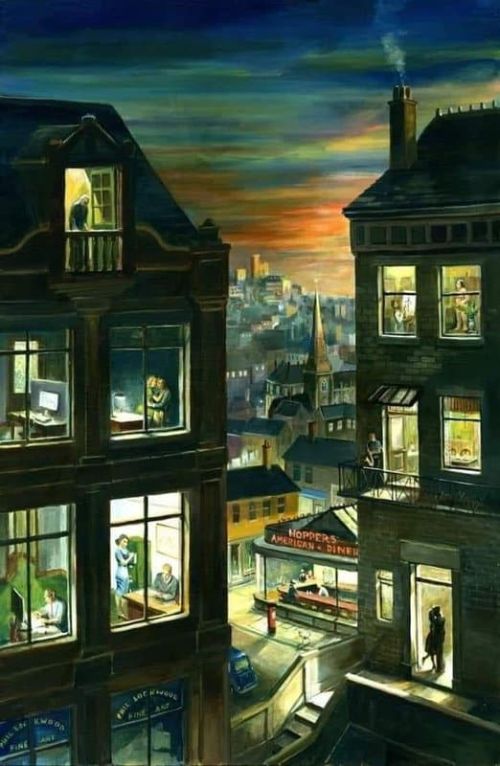

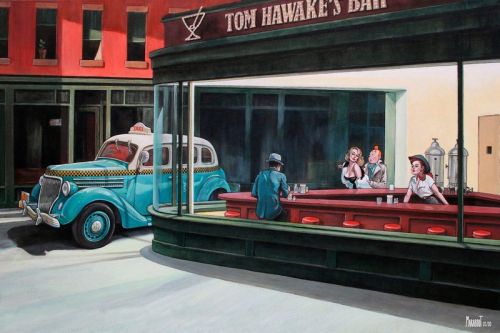

- Contemporary art

- Requests

- Hyper Realistic Paintings

- Japanese art

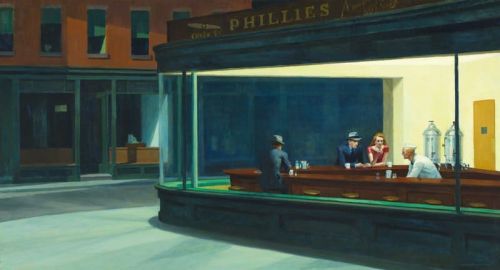

- Modern Art

- Most famous

- Movie posters

- Pop Art

- Street Art

Art prints on canvas. Art prints on paper. Wooden stretchers. Framing.